一無、二少、三多とは?

生活習慣病は長い時間をかけて進み、病気として自覚しにくいという問題があります。それを防ぐには、日頃の体調、身体の些細な変化など、つねに自分自身の健康に目を向ける必要があります。そして、中高年になってからではなく、若い頃から、適正な生活習慣を獲得し、維持することが大切です。

『一無、二少、三多』は、日常心がけたい生活習慣をわかりやすく表現した健康標語で、当協会顧問 池田義雄(創設時 代表理事)が1991年に提唱し、当協会が普及啓発に努めています。

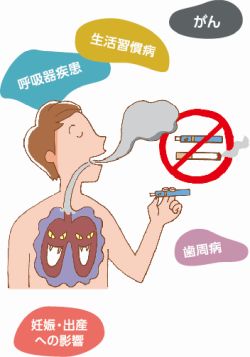

たばこは万病のもと~喫煙は単独で最大の予防可能な死因!

たばこの煙には7,000種類の化学物質、250種類の有害成分が含まれており、その内の70種類以上には発がん性が確認されています。

代表的な有害成分としては、ニコチン、活性酸素、一酸化炭素、タールなどがあります。新型たばこ(加熱式たばこや電子たばこ1)は、紙巻たばこと比較して有害成分が90%削減されたとされていますが、90%削減されたのは一部の有害成分のみであることが確認されています。また、削減された有害成分でも、十分発がんする量であり、喫煙および受動喫煙 2 による生活習慣病や関連疾患の発症や症状の悪化をきたす可能性があります。

さらに、新型コロナウイルス感染症との関係では、喫煙者は重症化しやすく、また、ワクチンを接種しても抗体価が上昇しにくいこともわかっています。

ニコチン 依存性があり、血管収縮作用が強く血圧を上昇させ、また糖代謝や脂質代謝にも異常をきたし、様々な生活習慣病を引き起こします。

活性酸素 全身の細胞に結合し、細胞を酸化・老化させたり、傷つけたりします。

一酸化炭素 酸素と結合する赤血球のヘモグロビンは、一酸化炭素が存在すると容易に結合し、酸素結合を妨げるため、赤血球数を増やすことで代償しなくてはなりません。その結果、多血症(ドロドロ血)となり、血栓ができやすくなります。

タール さまざまな発がん物質、発がん促進物質、その他の有害物質が含まれています。

1加熱式たばこ・電子タバコ:たばこの葉に熱を加えてニコチンなどを含むエアロゾルを発生させて吸引します。より純粋なニコチンを吸い込むため、ニコチン依存症になりやすいといわれています。

2新型たばこと受動喫煙:新型たばこでは、副流煙による受動喫煙リスクは減少しますが、喫煙者が呼出したエアロゾルに有害物質が含まれることがわかっています。

少食 食事は腹八分目に!

「腹八分目に医者いらず」3という格言があります。暴飲暴食を控えることは、身体の機能を健康な状態に維持していく上でたいへん重要です。 食事療法という言葉がよく生活習慣病で用いられることからも、糖尿病、脂質異常症、高血圧などの予防・治療の基本は常に食生活にあります。

お腹いっぱい(満腹)まで食べる習慣をやめ、腹七~八分目でやめるよう心がけ、偏食をせず、よく噛んで、三食を規則正しく食べましょう。とくに、「3つの白4」の摂り過ぎに注意することと、食物繊維を豊富に摂ることも重要です。もっとも望ましい組み合わせは、主食と一汁三菜5、それに果物、乳製品といわれています。

また、食後の血糖値の急激な上昇(食後高血糖)が、肥満や生活習慣病の誘因であることが明らかになっています。食後の血糖値の変動を穏やかにするには、「少食のすすめ」を守りましょう。

3「養生訓」 貝原 益軒(1630-1740、江戸時代、本草学者、儒学者)

43つの白(白米・白パン、食塩、砂糖)

白米・白パン:玄米、全粒粉は、食物繊維やたんぱく質などの栄養素を多く含んでいますが、これらの栄養素を取り除いたものが白米や白い小麦粉です。からだへの吸収も早くなるため、食後高血糖を起こしやすくなります。

食塩:塩分の摂り過ぎは高血圧、胃がん、腎臓病などの原因となります。「健康日本21」では、1日の塩分摂取量の目標値を男性7.5g未満、女性6.5g未満としています(12歳以上)。なお、高血圧や慢性腎臓病の方は重症化予防のために、1日の塩分は男女とも6.0g未満としています。

砂糖:糖分の摂り過ぎは肥満の原因となり、糖尿病、心臓病、脳梗塞などの生活習慣病のリスクを高めます。

5一汁三菜は、ごはんと汁物に、肉や魚等がメインの主菜1品、野菜やきのこ、海藻などの副菜を1~2品合わせた食事。栄養バランスの取れた和食の基本的な考え方です。

少酒 アルコールは少量をたしなみ、ほどほどに!

さまざまな生活習慣病がアルコールと密接に関わっていて、過度の飲酒を長く続けると、多くの病気が誘発される可能性が高まります。もっとも怖い病気がアルコール健康障害(依存症)です。アルコール健康障害による精神的・身体的な影響のために、日常生活に支障が出てきます。

「健康日本21」では、飲酒に関して、純アルコールに換算して1日約20gまでが望ましいとしています。「百薬の長とはいへど、万の病は酒よりこそ起れ」6という格言もあるとおり、アルコールをたくさん飲める人でも、1日の飲酒量はその程度が望ましいということです。

| お酒の種類 | アルコール度数 | 純アルコール量 |

|---|---|---|

| ビール(大瓶 633mL) | 5% | 26g |

| ビール(中瓶/缶 500mL) | 5% | 20g |

| ビール(缶 350mL) | 5% | 14g |

| 日本酒(1合180mL) | 15% | 22g |

| ウイスキー・ブランデー(ダブル60mL) | 43% | 20g |

| 焼酎(1合180mL) | 35% | 50g |

| 酎ハイ・ハイボール(缶 350mL) | 7% | 20g |

| ワイン(グラス1杯120mL) | 12% | 17g |

6「徒然草」 兼好法師(1200~1300年頃、鎌倉時代、歌人、随筆家)

「酒は百薬の長というが、多くの病気は酒が原因だ」「酔うと嫌なことを忘れるというが、ただ単に悪酔いしているだけにも見られる」など。由来は古代中国の歴史書「漢書」

多動 今より10分多くからだを動かそう!

日常生活の中で身体活動量を増やしましょう。 座りっぱなしは避け、身体活動をできるだけ多くして、しっかり毎日の生活の中で維持しましょう。 「2本の足は2人の医者」7という格言があります。まずは、無理な目標はたてずに、良く歩くことから始めましょう。

7ヒポクラテス(紀元前460~370年頃、古代ギリシャ時代、医者)。二人の医者とは外科医と内科医のこと。

多休 しっかり休養~こころとからだのリフレッシュ!

理想的な睡眠時間は標準的には6~8時間といわれますが、「快適」には個人差があります。あなたの活動量に応じた適正な睡眠時間(目覚めがよく、昼間眠くならない)をとるように心がけましょう。

「睡眠」に限らず、仕事の合間の「休憩」や仕事をしない「休日」、夏休みや年末などの「休暇」も含めて、毎日の生活やライフステージに合わせて、心身ともにリフレッシュする機会をもつことにより、バランスの取れた健康的な生活を維持することが大切です。

多接 多くの人、事、物に接してイキイキした生活を!

多くの人と交流し、さまざまな事、物に好奇心をもって接することで創造性豊かなイキイキした生活を送ることが大切です。社会や人とのつながりが途絶えると身体的・精神的な健康障害が起こりやすことが科学的に検証されています。 ボランティアに参加した人は健康観や幸福感が高いこともよく言われています。社会や誰かのために貢献するといった心持ちは、いくつになっても若さを維持させてくれます。趣味でも仕事でも何かしら目的や生きがいをもっている人は、イキイキしています。

関連情報

2025年11月 更新